UXデザイン〜デジタルプロダクトデザインの今と未来〜 参加レポート

こんにちは、UI5チームの U です。この記事では、私が参加したイベント「UXデザイン〜デジタルプロダクトデザインの今と未来〜」のレポートをお届けします。なお、より当日現地の雰囲気を味わいたい方は #uxd2024 もチェックしてみてください!

イベント概要

今やデジタルプロダクトの世界において当たり前のように使われる「UXデザイン」という言葉。しかし、誰もがUXデザインを本当に理解していると言えるのでしょうか?

「UXデザインとは何なのか」簡単そうで奥深い、この問いについてみんなで考え、交流するための機会として、今回のイベントが催されました。

ちなみにこの素敵な趣旨を持つイベントは、主催者であるこぎそさんが10周回ってくれたおかげで開催に至ったようです。

ちゃんとしたいわゆる「UX/UI」ってなんだっけって伝えたり(なんで併記してるのとか)、各社そもそも体験ってどう捉えてるの?を考えるイベントを10周回ってやりたい気がしてきた。

— こぎそ | Algomatic CoS / DevRel (@kgsi) February 1, 2024

そして、今回のイベントの企画運営をされていたコミュニティ「CrossRel」さんですが、今回のイベントで正式に始動したとのこと!

今後開催されるイベントも楽しみですね。

昨日の #uxd2024 で正式にCrossRelという独立コミュニティを始動しました!今後、エッジの効いた課題提起、WOWを作るようなイベントを模索検討していきます🙌@tkhr_kws 作ってくれたロゴがとても良いので、グッズ展開なども狙います✨ pic.twitter.com/1cdPz5HtSt

— こぎそ | Algomatic CoS / DevRel (@kgsi) May 29, 2024

開場〜オープニング

会場はnote株式会社さんのご提供。あたたかい雰囲気のある素敵なオフィスでした。

イベントが始まり、主催者であるこぎそさんより開会の挨拶と、早速「UXデザインってなに?」「UXデザインを知ってる?」と問いが参加者に投げかけられました。

UXデザインのプロたちが集まっているこの会場に、「下手なことは言えない」といった感じの謎の緊張が走りました。

UXデザインを知ってる?と言う問いに対して誰も手を挙げなかったのが今日のハイライトです、みんな正直で好き #uxd2024

— こぎそ | Algomatic CoS / DevRel (@kgsi) May 28, 2024

LT①「UXデザインとは何だったのか?(再燃)」

そんな絶妙な雰囲気に包まれたまま始まった最初のLTは、株式会社インパスの山下さんによる「UXデザインとは何だったのか?(再燃)」 。

なぜ「再燃」なのかというと、昨年のSpectrum Tokyo Festival 2023で一度このテーマを取り上げており、今回のイベントに向けてあらためてこの問いについて考えたからだそう。

山下さんは20年ほど前、大手事業会社に勤めており、そこでは会議でユーザーのことなど考えもしない、いわゆるBefore UXな世界を経験していたとか。

そんな時代から時は過ぎ、ここ10年間でUXデザインは最盛期を迎え、逆に今では「UXデザインの終焉」なんて言葉も聞くようになりました。この状況を山下さんは「UXはデザインプロセスのひとつに融けた」と捉えたそうです。終焉を迎えた訳ではなく、当たり前になっただけ、と。

そしてLTの最後に伝えられた「定義よりも解釈」という考え方。

どう捉えるのか、どうしていきたいのか、何を実現したいのか、そういった「解釈」こそが、より真理に近づける道なのでは、というお話をされていました。

なお、当日のスライドにスクリプトを追加したものを公開してくださっているので、より詳しく知りたい方はぜひご覧になってみてください。

https://t.co/EjfDYyNckF

— Kazuki Yamashita (@yamashitakazuki) May 29, 2024

昨日は足元の悪い中、お越し頂きありがとうございました。スクリプトを追加し、時間の関係上でカットしたスライドも含めています。また皆さんとどこかでお話したいです。 #uxd2024

LT②「他者の体験をデザインしない私は、おのれを空しくして他者に憑依する」

続いてお話しいただいたのは株式会社マネーフォワードのジーラムさん。

「憑依」という言葉に目がいきますが、ジーラムさんのXの職業欄も実はずっと「霊能者」だそうで、ここからのトークに期待が膨らみます。

かつて後輩のデザイン作業を観察した際、「デザインとは何を対象にしているのか?」と疑問に思ったことがあるそうです。

そしてたどり着いたのは、自分が見ていたのは「他人」ではなく、「自分の頭の中の他人」だったのでは?という気づきでした。

デザイナーに関わらず、誰しもが当たり前にUXという言葉を使い、ユーザーの体験について考える時代になったからこそ、手法にこだわっていても仕方がない。「いいと思うこと」は何か、「いい体験」とは何か、そこにいるのはどんな人間か。他者を理解しようとし続ける、そんなクラフトマンシップの重要性を語ってくださいました。

ジーラムさんも当日のスライド+追加コメントを共有してくださっています。この憑依の世界に更に入り込みたい方は是非見てみてください。

昨日は「UXデザイン ~デジタルプロダクトデザインの今と未来〜」あらためてたくさんお声をいただき、ありがとうございました!

— ジーラム🤤money forward (@jeelamuu) May 28, 2024

発表スライドの配布版にコメントをたくさん追加しています。何か触れる部分があればいいな😌よければシェア・リポストしてください❣️ #uxd2024https://t.co/WMaLDaytrN pic.twitter.com/FpApWlrBbk

LT③「UXデザイナーが肩書きの私が、いまUXデザインにそんなに興味がない理由」

3人目は株式会社SmartHRの後藤さん。

ここまでUXデザインに関する熱いトークがされていた後で、UXデザインにそんなに興味がない!という逆行的なタイトルに、会場がざわめきました。

後藤さんの所属するSmartHR プロダクトデザイングループでは、Product Design Wikiというプロダクトデザインにまつわる知見やスキルをまとめたドキュメントを公開してくださっています。UXデザインの定義や捉え方の複雑さについても既にWiki内で触れられており、これを起点としたLTを展開してくださいました。

満席になってみなさんの関心度が高いことがわかって嬉しいです、ちなみにぼくのUXデザインについての理解はこのドキュメントに集約されていますので宜しければ見てみてください。

— こぎそ | Algomatic CoS / DevRel (@kgsi) April 25, 2024

なお、このドキュメントを書いた @versionfive さんも今回登壇されます😉 https://t.co/TOYz9jQUmM#UXD2024

普段学生向けにデザインについて講義をされているとのことで、関係性と時間軸という二つの側面から、UXとその周辺用語の定義についてわかりやすくおさらいをしてくださいました。

その上で、作り手はユーザーの体験そのものはデザインできないということ、 デザイナーの思い描く理想のUXと実際のUX とのギャップも指摘されていました。

ではUXについて検討することが当たり前になった今、ユーザーが満足してくれればそれでもう良いのか?という自問自答の末、後藤さんはユーザビリティに注目するようになったそうです。

「プロダクトが使い物になっているかどうか、それを担保できるのは作り手だけ」という言葉がとても印象的でした。

なお、後藤さんのユーザビリティに関する取り組みはこちらの記事でより詳しく見ることができます。

このような考えと行動をもって、あくまで「プロダクト」に、真摯に向き合っていくという姿勢を語ってくださいました。

後藤さんも当日のスライド+字幕を配布してくださっています!

ぜひご覧ください。

#uxd2024 「UXデザイン 〜デジタルプロダクトデザインの今と未来〜」ありがとうございました!久しぶりにリアルな場でお話できて、私もとても刺激をいただきました。

— versionfive (@versionfive) May 29, 2024

講演スライドに文字がなく口頭で話していた内容を、字幕スタイルで追加した配布版をアップします!https://t.co/p1BngQGDyj pic.twitter.com/ZZ7TnIlK2l

LT④「僕が考えた最強じゃないかもだけど心地よいUXとその実践」

そして最後のLTを発表してくださったのは、今回会場となったnote株式会社の宇野さんです。

宇野さんはUXデザイナーではない、という前提で興味深いお話を始めてくださいました。

まず話題に挙げられたのが、同社のCXOである深津さんのポスト。

UXのUXって悪いよねというアイロニックなトークを繰り広げます。

あとUX業界の抱える永遠の課題、「UXのUXが悪い問題」のスライド。最近、へんなスライドばっか作ってるな… pic.twitter.com/8vXwaYv7vG

— 深津 貴之 / THE GUILD (@fladdict) September 26, 2016

また、UXのイベントにも関わらずここまで話題に出なかったことが不思議なUXデザインの5段階モデルを取り上げ、会社の戦略やミッションがこの5段階のさらに下にあり、noteのものづくりはそこから始まっている、というお話をしてくださいました。

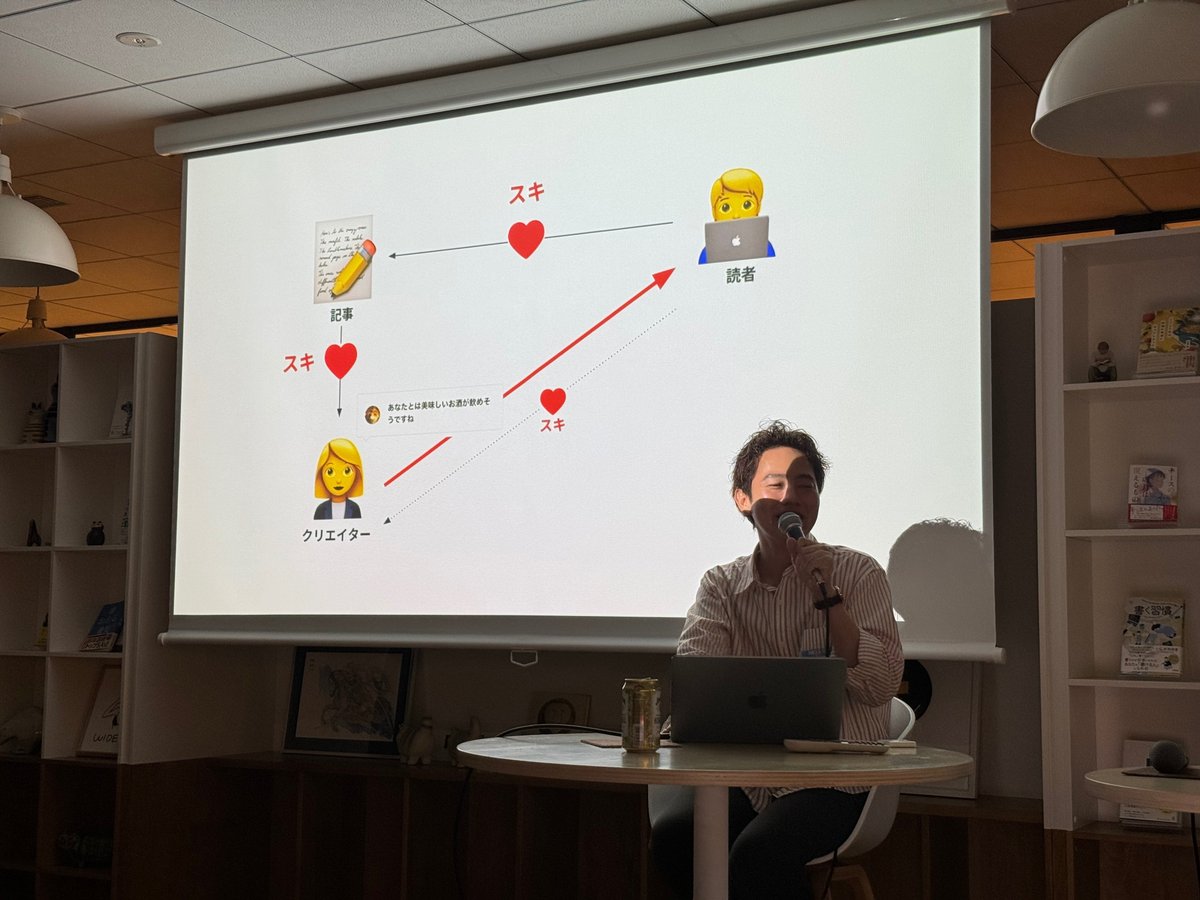

具体例として、noteのスキの機能について説明してくださいました。インタラクションの工夫により、記事に「スキ」をした際に、クリエイターから返信がもらえたような体験が得られます。これが「創作を続けられるようにする」というミッションに貢献しているんですね。(ぜひこの記事にもスキを送ってください!)

こういった考えでサービスを生み出している社内では、職種問わず誰もが当然のように「UX」や「体験」について考えられており、むしろあえてその言葉を使っていないのかもしれない、というお話をしていただきました。

UXは広く普及したからこそ、問い直しが行われている。

そんな今が正念場なのかもしれない、とのことでした。

パネルディスカッション

LTに続いて、パネルディスカッションが行われました。

ここでは、LTを行った4名に加え、長谷川さんがファシリテーターとして登壇されました。

もはや思想とまで呼べるようなUXに関する様々な考え方について、視座の高い意見が飛び交うディスカッションでした。

特に印象的だったのは、「UXのU、すなわちユーザーという言葉が我々の営みを制限してしまっているのでは?」という問いかけです。

これに対して宇野さんは、ユーザーを定義するほど、そこに紐づくエクスペリエンスも矮小化してしまうのかもしれない、と「ユーザー」という言葉がはらむ粗暴性について指摘されていました。

交流会

パネルディスカッションを終え、このイベントの重要な趣旨でもある、交流会が始まりました。LTとパネルディスカッションを聞いて、何を感じ、何を考えたのか、参加者同士で様々な意見が交換されました。

おわりに

「UXデザイン」という、可能性と難しさを兼ね備えた概念に対して、ここまで深く議論し、対話する機会はなかなかないのではないでしょうか。

また、当日は警報級の大雨だったにも関わらず多くのデザイナーが参加しており、このテーマに対する関心の高さが窺い知れました。

あらためて、このような素敵なイベントを企画してくださった皆さん、本当にありがとうございました!